伯牙子期:严复与吴汝纶知音之交

(来源:福建日报 2024-12-31 12版 理论周刊·文史)

周至杰 詹慧思

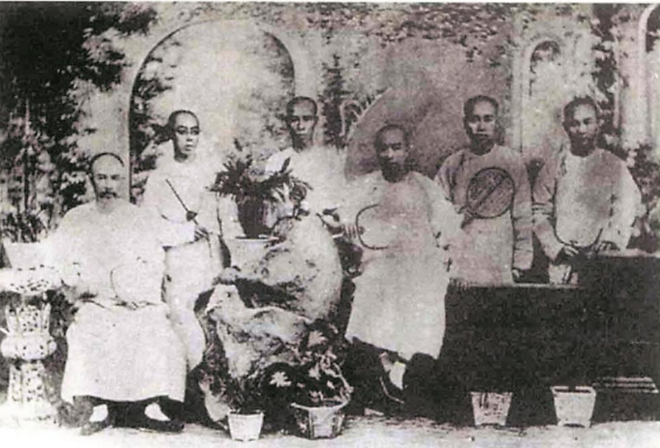

翻译《天演论》时的严复(左一)

1903年,严复欲将《群学肄言》译书稿寄予吴汝纶请求作序之时,才得知吴汝纶已于桐城家中去世,悲伤满怀,便在《群学肄言译余赘言》中写道:“惠施去而庄周亡质,伯牙死而钟期绝弦,自今以往,世复有能序吾书者乎?”感慨吴汝纶逝世后,这世间便少一知己,无人再为他的译书作序。严复比吴汝纶年龄小14岁,两人在1896年前后才开始有交往的文字记录,深交不过数年,严复却以伯牙与子期比附其与吴汝纶的友谊,此中缘由值得一探究竟。

据严璩《严复年谱》载,乙未(1895年),严译《天演论》未数月而脱稿,“桐城吴丈汝纶,时为保定莲池书院掌教,过津来访,读而奇之。为序,劝付剞劂行世”。此载与历史事实恐怕有所出入。1896年8月26日,吴汝纶在致严复信中说“尊译《天演论》,计已脱稿”,其后又述“所示外国格致家有所谓顺乎天演,则郅治终成。赫胥黎又谓不讲治功,则人道不立,此其资益于自治之治者”,这与《天演论》手稿中的“卮言六”和“卮言九”所阐述的观点大致相同。这说明了此时吴已知甚至是阅读过严译之《天演论》,但此时严复未完成全书的翻译,并不是年谱所载的“脱稿”。

吴汝纶之子吴闿生在整理乃父日记时有一按语:“男闿生谨案:先公与严又陵书,曰尊译《天演论》,名理络绎,笔势足穿九曲,而妙有抽刀断水之致,此海内奇作也。脱稿在迩,先睹为快。”亦可以证明吴汝纶只看过未完稿的《天演论》。所以,此时吴汝纶对严译《天演论》的评价主要是对书稿的简介,及其对严复文笔的赞赏,还未见其对书稿具体内容及严复本人的评价。

吴汝纶真正阅读过全译本《天演论》应该是半年之后的事情。1897年3月9日,吴汝纶给严复去信中写道:“吕临城(吕增祥)来,得惠书并大著《天演论》。”严复托其好友吕增祥将《天演论》送至吴处,吴汝纶阅毕对严复译书大加赞赏,说“虽刘先生之得荆州,不足为喻”,如获至宝,小心翼翼地保存,“大著恐无副本,临城前约敝处读毕,必以转寄。今临城无使来,递中往往有遗失,不敢率尔”。同时,吴汝纶还“比经手录副本,秘之枕中”,将《天演论》抄写至自己的日记当中,这个副本即后于1903年由上海文明书局出版的《吴京卿节本天演论》。

经过反复阅读,吴汝纶对《天演论》及严复极尽赞美之词:“盖自中土翻译西书以来无此闳制,匪直天演之学在中国为初凿鸿蒙,亦缘自来译手无似此高文雄笔也,钦佩何极!”他称赞严复“独执事博涉兼能,文章学问,奄有东西数万里之长,子云笔札之功,充国四夷之学,美具难并,钟于一手,求之往古,殆邈焉罕俦”,对于严复中西贯通更有敬佩之情,“鄙论西学以新为贵、中学以古为贵,此两者判若水火之不相入,其能熔中西为一冶者,独执事一人而已,其余皆偏至之诣也”。

这并不只是吴汝纶的逢“信”作戏之辞,而是其得天演之要义后由衷而发,信中论道:“抑执事之译此书,盖伤吾土之不竞,惧炎黄数千年之种族将遂无以自存而惕惕焉,欲进之以人治也。本执事忠愤所发,特借赫胥黎之书用为主文谲谏之资而已。”这段论述恰如其分地道出了严复翻译《天演论》意在唤醒国人救亡图存的初衷。在阅读了吴汝纶的信件之后,严复感到了一种难得的知音相遇的喜悦。

故我们可从1897年11月9日严复给吴汝纶的回信中,窥探两人因《天演论》建立起来的感情。一般认为严复此信重点是表达对吴汝纶帮其修改译稿并应允为《天演论》撰序的感激之情。但实际上,严复只在信中最后一段写道“许序《天演论》,感极”。信中更多的是与吴汝纶分享其人生哲理以及对时局的看法。

信中开篇有两段,一段是“谓复于论说大著左碑之辞有非实者,一曰虚奖,二曰妄叹,三曰过言;谓之过言可也,谓之虚与妄则大不可;过言或出于愚,虚妄则涉于欺,此所以断断乎不敢闻命也。平生其耻为欺,于言行践履则力求其实,于学问则力讨其真”。此时的严复因在报刊上发表了一些政文,及翻译《天演论》在维新圈子的流传,已颇有名气,由此也招致世人的评论是非,但严复最反感的是“虚奖”和“妄叹”这两类欺骗的言论。

第二段严复则列举了“小儿为祖父做传志”的例子,“如绘先容,辄喜作关伟丈夫,如坊中所卖天官赐福者,其仪貌固利俗目而称美矣,而如非吾祖父之真面目何哉?”严复用两段的篇幅表述了自己的立场,不喜欢口是心非的阿谀奉承,而是求真求实的态度。由此观之,吴汝纶来信中的赞美之词建立在深得天演要义和严译天演之初衷的基础上,故严复回信中才有了对其见“信”倾心的表达:一是倾诉了其对甲午战争后列强环伺中国的悲愤之心,“复每念此言,尝中夜起而大哭,嗟乎!谁其知之,姑为先生发此愤悱而已”。二是倾诉了其觅得知音的心声,回信以“伏惟惠子知我”结尾,并表示“执笔儿不知所作何字,脑气陡发,词意跅驰,虽然,却露本真”。两人以后便真诚相待,至此严复已然将吴汝纶视为知音挚友。

更值得一提的是,吴汝纶不仅是“知”严复者,更是“爱”严复者。时人议论严复,称其是“能坐言而不能起行者也”,吴汝纶听闻后,“仆尝挫而折之,曰:天下有集中西之长,而不能当大事者乎?往年严公多病。颇以病废事,近则霍然良已,身强学富识闳,救时之首选也”,为严复辩护,使得“议者相悦以解”。

八国联军入侵天津,严复不得已离开天津。为此,吴汝纶极力为严复筹划安身之处,“廉郎所以仰烦者,固在报馆主笔,尤欲得大才译英美要册奇书,以为有此一事,足以维持报馆……其意如此,能否俯就,专望见教。兹附去报馆章程”,推荐后者前去报馆译书。

至此,可见两者的交往:严复融通中西而作《天演论》,为伯牙之精通音律;吴汝纶得“天演”之要义,更知严译《天演论》之初衷而为其作序,为子期之善于欣赏,《天演论》可谓是两者的“高山流水”。

其实,严复与吴汝纶的友情不仅是伯牙与子期的被欣赏与欣赏,还有两人相互欣赏的志同道合,更有吴汝纶对严复的帮助和支持。

鲁迅曾这样评价《天演论》:“桐城气息十足,连字的平仄也都留心,摇头晃脑的读起来,真是音调铿锵。”众所周知,严复在古文法上很大程度受桐城派的影响,其中又以吴汝纶帮助最大。1896年至1903年期间,严复均将自己的译稿寄予吴汝纶求教,“不妄往者每译脱稿,即以示桐城吴先生”。故,严复所译之书文辞雅洁、结构谨严,讲究言之有物、言之有序,多有桐城派风格。

不仅是文法的影响,吴汝纶还对严复的翻译给出了很多具体的意见。比如译作的命篇立名,吴汝纶认为“卮言既成滥语,悬疏又袭释氏,皆似非所谓能树立不因循者之所为”,并且“下走前钞福(副)本,篇各妄撰一名,今缀录书尾,用备来择”,为严复提供了篇名建议。有学者比对了《吴京卿节本天演论》、南开本《天演论》中吴拟小标题和严复朱笔更改的标题,严复在上卷十八节中采用了十七节,下卷十七节采用了十一节。再如翻译体例,吴汝纶自谦“不通西文,不敢意定”,但指出“独中国诸书,无可仿效耳”,原因是“欧洲文字与吾国绝殊,译之似宜别创体制,如六朝人之译佛书,其体全是特创,今不但不宜袭用中文,并亦不宜袭用佛书”,建议可以“彼书固自有体制,或易其辞而仍其体,似亦可也”。

同时,严复翻译思想“信达雅”亦受吴汝纶的影响。吴汝纶在写给严复的信中说道:“执事若自为一书,则可纵意驰骋;若以译赫氏之书为名,则篇中所引古书古事,皆宜以元书所称西方者为当,似不必改用中国人语。”他认为翻译以“信”为第一要义。严复闻之,在回信中写道:“拙译《天演论》近已删改就绪,共参引己说多者,皆削后案而张皇之……凡此皆受先生之赐矣。”在翻译《原富》时,严复受“行文欲求尔雅,有不可阑入之字,改窜则失真,因仍则伤洁,此诚难事”之困,吴汝纶回信:“与其伤洁,毋宁失真。凡琐屑不足道之事,不记何伤。”

正是吴汝纶不吝赐教,严复称吴汝纶“老眼无茬,一读即窥深处,盖不独斧落徽引,受裨益于文字间也”,“故书成必求其读,读已必求其序”;而吴汝纶也希望严复“近有新著,仍愿惠读”。

透过吴汝纶对《天演论》和严复的欣赏,我们更多看到的是两人对新学的热衷,目的是以新学唤醒国人,两者的友谊也变得日久弥坚。吴汝纶认为“观今日时势,必以西学为刻不可缓之事”。因此,严复对旧学深厚又乐闻新知的吴汝纶甚为尊敬,称“吾国人中,旧学淹贯而不鄙夷新知者,湘阴郭侍郎以后,吴京卿一人而已”,将他与郭嵩焘相提并论。

就如严复信中所言,他与吴汝纶的交往是“夙因”,是“命定”,是时局所造。在晚清民族危亡、国家将倾之际,有一知己好友相互吐露心声,互为支撑,才能在茫茫黑夜中迸发出思想的光芒,发出民族希望的微光。

(作者单位:福建师范大学社会历史学院)

https://fjrb.fjdaily.com/pc/con/202412/31/content_421900.html