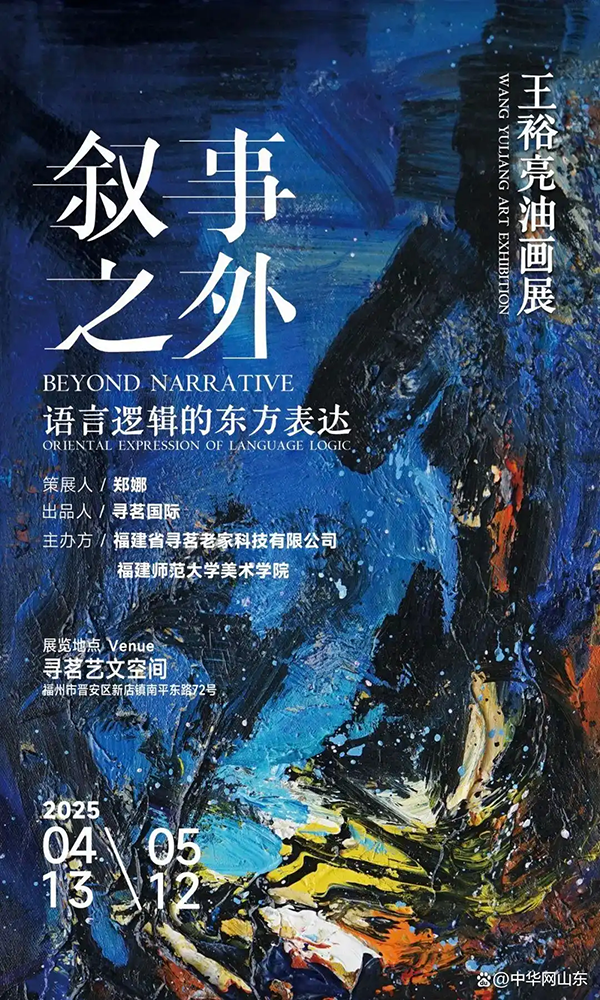

被操纵的意义区域——王裕亮的“叙事之外”

(来源:中华网山东 2025-04-18)

面对着王裕亮的这一批油画作品,我深感诧异,并由此产生了一些有趣的联想。这个时候,仅仅用庄子用过的那个词——“目击道存”——我想显然是不够的。

我一遍又一遍地阅读裕亮的油画,每一次居然都有一股似乎是弹错音的调调。我甚至把它们想象成为一块没有棱角的木料、一块光滑无比的鹅卵石,它们却一下子全都挤进了我的大脑。那个时候,我只觉得,我的呼吸被一种什么力量牵绊住了。

《印象贝伦塔》

置身于裕亮的作品,全部色彩和线条的奔走还是奔突,都充满着惊人的活跃。笔触的相遇或纠缠,控制或游移,破壁或转换,它们的肌理总是包含了强烈的属于东方表达的欲望。

什么是东方表达?我注意到裕亮在近次的画展中用了“语言逻辑”四个字,这显然是个哲学术语。然而,我不能再搬用这个术语,因为我担心一不小心又要“弹错音”了。裕亮没有弹错,他的绘画语言的每一个音符似乎都慢慢消失在嘶嘶作响的静寂之中,并且没有任何的晦涩。由此,我觉得“语言逻辑”恰好符合了裕亮表达的题中之义,同时最具有东方式的形式感和属于他的艺术飞飏。

这种“东方表达”是被裕亮所操纵的,一切都在他的“叙事之外”。其实,裕亮的作品已经形成了一种完备的审美闭环,所有的“叙事之外”都在体认和感悟他的“语言逻辑”和东方式表达。裕亮勒紧主体想象的缰绳了么?他的画笔显然是“以神遇而不以目视”(庄子),所以他拒绝了一切的阐释。许多艺术是不能去阐释乃至“强制阐释”的,一过度阐释就容易导致崩坏。裕亮的三个最关键的关键词--叙事之外、语言逻辑、东方表达,表面上看来都具有阐释的意味,然而,一旦进入裕亮的作品,这三个关键词似乎就要被消解了。每一个画家似乎都有同样的经历:一幅作品被端了上来,马上就有一堆喋喋不休的阐释蜂拥而上--这些阐释大多不具有阐释的意味,而只是被若干晦涩的哲学术语裹挟罢了。那么,如何去看待裕亮的作品呢?我想我们的目光所及,肯定不只是画面语言的表象,所以,裕亮需要一种绘画的“语言逻辑”需要在“叙事之外”去操纵象征、隐喻乃至寓言,需要将那种“东方表达”的具象从此岸泅渡到意义的彼岸。

这才是属于裕亮的意义区域。

《印象维也纳》

我觉得,裕亮经过多年的艺术实践,已经形成了相对稳定的艺术思考路向——这就是他所体认的“语言逻辑”的“东方表达”。他去了澳大利亚南澳大学留学,又去了德国图宾根大学访学,两度漂洋过海的经历,让他的画风有了朝圣式的改变——所有作品都具有了极其强烈的表现性:情绪色彩、美学意味和艺术感觉更加浓烈,色点自由洒脱,将印象派的大美色差和东方式的中国画意境巧妙地融合起来,让画面色彩充满了强烈的视觉冲击力。

有时候,裕亮的笔触相当张扬,汪洋勃发,在那里可以触摸到梵高的疯狂和弗拉芒克的恣肆。他设色大胆,构图饱满,把油画的光和影的斑发挥到淋漓尽致的地步。我甚至可以直接感受到,这些作品从某个侧面承载着他的最隐秘的表达欲望——他看到了大自然以及日常背后的什么?

这仍然是属于裕亮的意义区域。

《黄花》

这里面确乎没有太多的神秘回响。从画面可以看出,裕亮的落墨肯定,下稳妥,尽管画笔是一任游走,却把色彩想象力和画面肌理经营得恰到好处;同时又具有某种强势的叙事控制——这一点对于画家尤为重要,因为任何不加节制的张扬,都将是单向度的笔触输送,或者是不着边际的过度操纵。我有时会在裕亮的画面上寻找那种节奏控制和笔触节制,设想在那里面呼吸到一股自然气息——这个似乎有一定难度,因为这种情景不是太容易捉摸得到。许多情形下,它就是一种“哈姆雷特瞬间”——有它的微妙语境和张力,但它却是需要去细心“操纵”的。比如今次展览中的那幅《黄花》,色彩大胆而浓烈,构图和笔触趋向欧洲十九世纪末二十世纪初现代派表现主义,突破了自己过去既定的笔法。块面化的花瓣笔触,有序控制了画面节奏,虽是一幅静物,却没有让画面撑得过满,保持了明暗之间的光影造型。平心而论,在这幅画作里,不必试图找到图像的线条流逸宛转,在色彩的处理中我们可以捕捉到一些介于似与不似之间的形式感。或者说,按照我的感觉,画面的明暗和色彩的浓淡,能够让某些清晰的具象直接就镶嵌于混沌的意象之中。

这是“叙事之外”的奇诡魔力么?

我曾经在“健民短语”里提到过一个观念:有一种成熟,是在成熟之外。现在,我把这个观念引中到裕亮的作品中,同样看到了有一种既是视觉的也是思想的叙事在“叙事之外”。

《印象圣家堂》

在这方面,裕亮并没有破坏艺术家对于自然一如既往的想象方式,相反,他的画面始终保持着一种稳定的标识。现代文化内部潜伏着人工智能的诸多变异或者异数,但是那些自然的神秘回响依旧徜徉在艺术家的脑际。所以,我想必须负责地重返艺术的一个幽深的渊薮——如何以稳定的表意语言,去表现和再现自然。

《红荷》

这个任务可以交给裕亮这一批艺术家了。即使他们如何操纵,他们既有的意义区域依然没有被干扰,也没有被缩减。在裕亮的画面中,德国图宾根小城里那些被他走过无数回的石头坡道,内卡河河水中那些被他凝视过的倒映的树木,澳洲南部城市阿德莱德那些被他瞻仰过的古香古色的教堂、博物馆和纪念碑,都在他的作品里被刻画和被“叙事”了。他始终保持着他最拿手的暖色调,将色彩的丰富性和色调的统一性融为-体,构成了既有情绪张力和视觉冲击力的“东方表达”——这是“叙事之外”的“语言逻辑”,其实也是将人类表意语言和意象有序地组织于他的特定的意义区域。所以,我更愿意去想象裕亮笔下那些被操纵而浮现出来的现实主义,因为它恰恰是我积极谈论裕亮油画作品的理由。

《印象梵蒂冈》

我不禁要列举出裕亮的一批“印象”系列油画,比如《印象维也纳》《印象梵蒂冈》《印象贝伦塔》《印象圣家堂》以及《奥林匹亚宙斯神庙》了,作品色彩饱满带有点写意式的夸张,有时候笔触极重极深,色彩与色彩之间产生了碰撞和融合。可以看出,裕亮有意放松了对于画面形式感的控制,甚至摒弃客观表象,以强烈的主体意识让笔触和色彩回到绘画语言本体--这时,我愿意相信这就是艺术家的意图,从而使得我们不再去相信目光所及的一览无余的世界表象,而是超越了客观表象进而挖掘到背后的“本质”——“无意识”“道”“逻格斯”乃至“神谕”等等——这就是裕亮所操纵的“语言逻辑”,它们恰恰是一个逆行的象征性姿态,是“叙事之外”的意义区域。

《意之境·闭冬》

当然,我必须提到在“王裕亮油画展”上的一些作品,它们各具天姿卓绝的神采。在他的“叙事之外”,这些作品都可以划入“元叙述”或者“后设叙述”的范围。比如《意之境·闭冬》,从可感知的创意空间到云谲波诡的主题,画面充满印象派的色差之美,然而色彩之间的关系异常和谐,你可能去想象出什么,又说不出画家一如既往的想象方式究竟出自哪里,才会有如此的异乎寻常。又比如那幅《古巷》,整幅作品铺满了红色,大胆而浓烈,间或插入一些黄色,立体块面呼之欲出,小巷的轮廓似乎就成为了被操纵的一种诱惑或者幽深,甚至不知不觉就成为了人们怀念的一个对象。同样,那幅《红荷》也是大幅铺陈,一片红色直接就占据了画面,并且照样要点缀几撮黄色。在这里,色差不再是异端了,它构成了一个审美的映像比照,并且有序地截留、汇聚或者象征了某种被隐匿的感觉。我甚至还想举出《2017图宾根大雪》这一幅,色调狂舞,似乎一切都可能从这里孕育或者出没,具有强烈的灼烧感,由此颠覆了画家原有的“元叙述”。

《古巷》

可以肯定,裕亮的画面空间具有相当宽阔的多元性,在他的所有暖色调叙述语言中蕴含着对于自然的人文关切。他没有让自然轻而易举地从人文视野里滑了出去,相反,在大胆而审慎的画面设色中,他把自然和人文始终停留在手边,并且没有轻易打乱传统的绘画语言秩序,从而强化了画面的主体想象。在那幅《意之境·燃》中,红色与金黄交织,让我看到了树,看到了秋天,看到了一挂瀑布的流泻,甚至看到了一从火焰般随机盘旋的轨迹。

《意之境·燃》

在裕亮的绘画语言逻辑空间里,我看到了他操纵的“叙事之外”的一个叙事——历史画和历史人物画。我对他的认识图谱,由此被插入了一个新的意义区域:然而,那些画面在告诉我:这里依然是一片“天人合一”的感觉理性。

天、地、人——永远是一条完整的旋律线。14世纪到16世纪欧洲文艺复兴对当世和后世绘画的影响,除了对绘画题材和技法的历史性突破以外,其中极其重要的一个方面,就是对主体人性的深度刻画。他们关注以人为本,关注人的价值、尊严、自由、幸福的思想和精神。从米开朗基罗到达芬奇、波提切利、拉斐尔、伦勃朗、塞尚、提香、毕加索等,他们都是宗教人物、神话人物、寓言人物、历史人物的大师。他们对于历史画和历史人物画的呈现,已经构成了远溯古代文明史的重要历史节点,并且形成了诸多的美学观念,具有旷世的历史影响力和绝对的精神理念。

《中蒙边境保卫战》

作为高校美术学院教授、博士生导师,裕亮深谙这些历史人文图景。我由此注意到他的一批与历史有关的题材,比如《严复》《陈宝琛》《辜鸿铭》《郑成功》《谷文昌》等历史人物画,以及《闽水万古流》《中蒙边境保卫战》《破冰之旅》等历史画。它们不仅仅是纯粹的对于历史、对于人物的摹写,而更需要的是在历史感之上赋予形式感和虚实之间的艺术美感。这是一种具有社会学意义的典型性,甚至承载着画家最隐秘的历史关切和悲悯。这一点,我想裕亮是做到了。

《陈宝琛》

《陈宝琛》这幅作品所呈现的历史沧桑感,以远和中两层背景以及近景人物的刻画在斑驳的光影中,将处于明暗之间的历史叙事,推出了一种历史记忆,它没有坚硬的观念的花边,而是将艺术符号成功地拐入了历史的另一辙。由此,我同时对那一幅《译坛先驱--严复、林纾、辜鸿铭》的“元叙述”感到惊异,三个人物,三副不同的眼神透视出不同的眼光,包含着感知历史和现实的不同的变幻方向。这幅作品以传统的写实风格,将那一段历史巧妙地衔接出一道强大的理性之光。这一段历史,不需要太多的隐喻,也不需要被截断,一切都是那样的贴切而自然。历史就是历史,就是那个时代的一个过渡句--这,我想就是裕亮所能呈现给我们的那段历史。

《译坛先驱——严复、林纾、辜鸿铭》

由此,我注意到了裕亮的“辜鸿铭肖像系列”,这是他的一个有意思的艺术操纵。现代文明可以祛除或者回避一些历史原型,因为它们隐藏在世俗日常背后,看似无声无息,却是历史的一茎风中的稗草。然而,辜鸿铭怎么都躲不掉,他是历史的一个“生动的在场”——这一点,显然是被裕亮意识到了。于是,他开始了他的“操纵”。可以说,这一场艺术操纵依然是时机成熟的产物,它保持了裕亮对于历史叙事的一种敏感和基本素养。对于画家来说,人文和历史素养的养成将是衡量其艺术操纵的张力的一个重要砝码,它是一种功力,而不是简单的戏法。

《辜鸿铭肖像系列二》

裕亮的“辜鸿铭肖像系列”有可能源于他的艺术冲动,从而,他把对于这位历史人物的理解运行在一个他能够“操纵”的张力链里。这个张力链不在遥远的天际,而是定格在他的历史理解上。“辜鸿铭肖像系列”,同样可以划入裕亮油画的意义区域,因为它们没有逃离出裕亮的“叙事之外”的历史叙事,相反,在那个历史框架里,他把那段历史巧妙地剪裁了出来。“辜鸿铭肖像系列”里呈现出来的种种表情,代表了那个时代的什么?我想应该是可以看出来的。

《奥林匹亚宙斯神庙》

裕亮有妙手偶得的天赋,也有命运女神眷顾的得心应手。他不是冒冒失失、匆匆忙忙登场的。他的成功登场,有他的稳定的绘画表意语言,也有属于他的语言镜像逻辑的意义区域--我想,这就是一位画家梦寐以求的成功。对此,我们不需要在这里多言,只需要伸出手轻轻拍一下他的肩膀,对他说:你操纵得真好!

(文/杨健民,2025.4.16于厦门大学,来源:闽海老杨)

作者简介

杨健民

二级研究员

中国作家协会会员

国务院特殊津贴专家

现任厦门大学文科期刊中心总编辑

画家简介

王裕亮,中国美术家协会会员,福建师范大学美术学院教授、博士生导师、博士后工作站合作导师,中国人类学民族学研究会交叉学科专业委员会理事、国家艺术基金评委、福建省美术家协会理事,福建省油画艺委会副主任,澳大利亚南澳大学访问学者,德国图宾根大学访问学者,中国美术学院“文旅部国家主题性创研班”学员。作品入选第十二、十三、十四届全国美展,第十二、十三届中国艺术节,建党百年美术创作工程、国家主题性美术创作工程,获第十二届全国美展获奖提名奖、福建省百花文艺奖一二三等奖、福建省社科奖等。作品被中国美术馆、中国共产党历史展览馆、中国美术家协会、福建省美术馆、新疆昌吉州美术馆、中国女排精神展示馆等收藏。